在广袤的阿鲁科尔沁旗草原上,一片片苜蓿草田绿意盎然。其中,有一家乌仁托亚牧草种植专业合作社,今年的苜蓿草长得格外茂盛,却几乎看不到农药喷洒的痕迹。这一变化得益于赤峰学院百名博士下乡服务地方项目《苜蓿草病虫害防治技术研发与应用》的成功实施。

产学研融合,绿色防控技术落地生金

项目负责人、赤峰学院副教授宝龙博士介绍,该项目依托与阿鲁科尔沁旗乌仁托亚牧草种植专业合作社的深度合作,针对苜蓿草病虫害防治难题,研发出一套环境友好型的综合防控技术。

“我们摒弃了传统的农药防治思路,转而向大自然要答案。”宝龙博士说。研究团队系统筛选了曼陀罗、除虫菊、万寿菊、蓖麻子、芥菜等具有生物活性潜力的植物,经过大量试验,终于找到了绿色防治的有效途径。

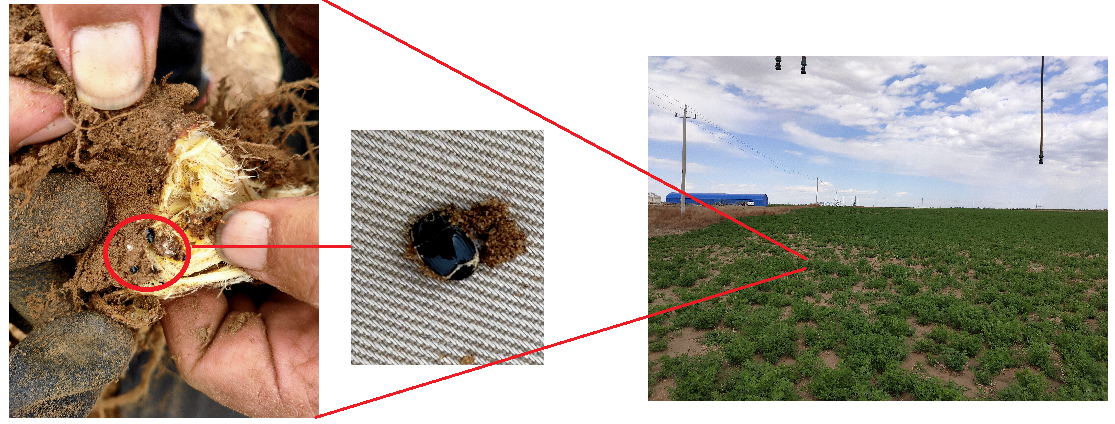

图1.苜蓿草病虫害调查现场情况

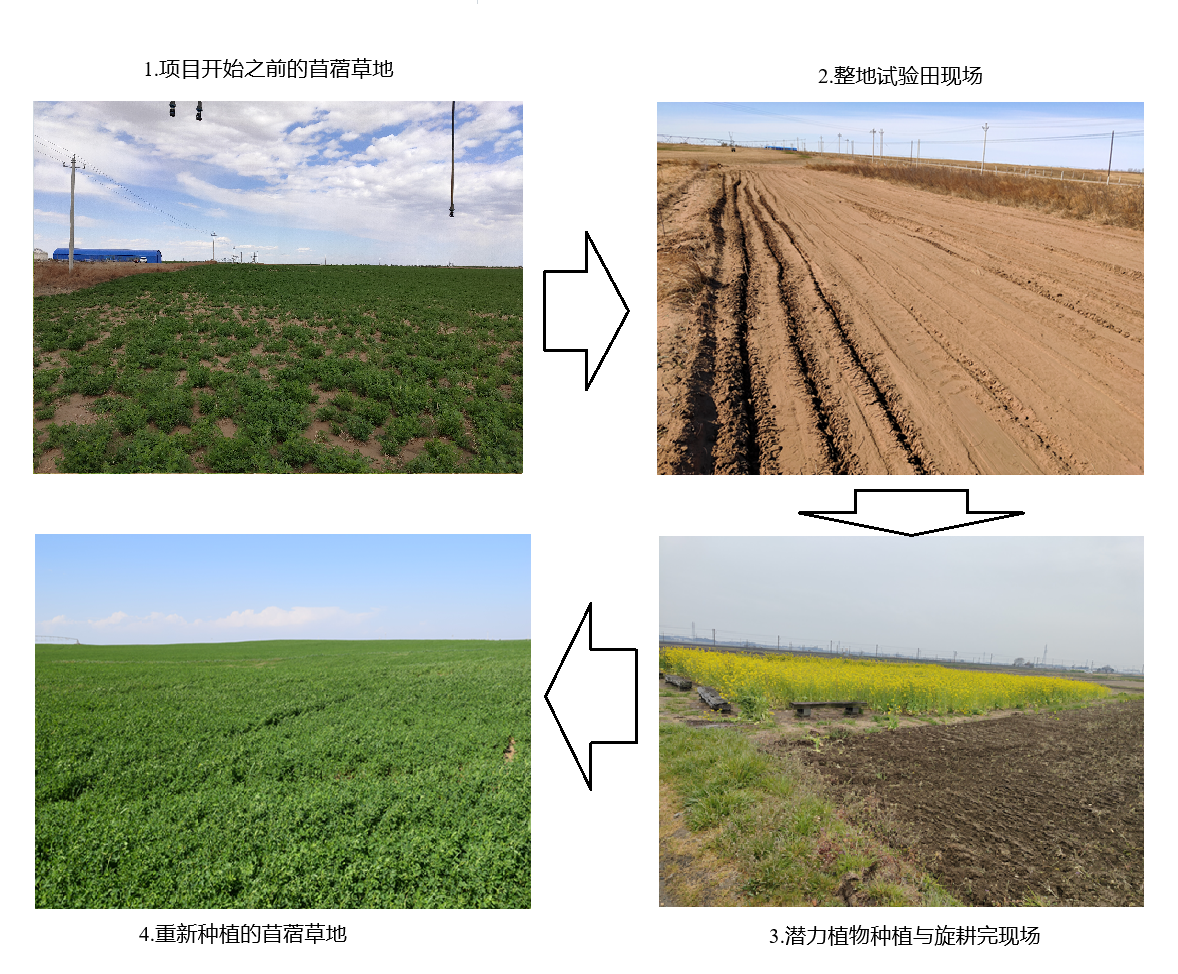

在防治地下害虫方面,研究团队创新性地采用曼陀罗、蓖麻子等植物作为绿肥翻压入田。这种方法不仅能有效抑制害虫的生存与危害,还能增加土壤有机质,实现病虫害防治与地力提升的双重目标。

图2. 地下害虫防控技术示意图

“以前最头疼的就是地下害虫,现在用了绿肥技术,不仅害虫少了,地也变肥了。”合作社总经理李热地先生欣喜地表示。

植物“卫士”筑起生态防线

更令人称奇的是,研究团队还发现了利用植物间化感作用防治地上害虫的方法。通过将芥菜以及醉蝶花等植物与苜蓿草进行合理间作或围种,这些植物释放的挥发性化感物质能够有效干扰或驱避部分地上害虫。

图3.苜蓿草绿肥防控地下害虫技术操作流程

“每种植物都有自己的‘语言’,我们就是要读懂它们,让植物之间相互保护。”宝龙博士形象地解释道。这种方法不仅效果好,而且完全避免了化学农药对环境和农产品的污染。

技术推广带动农牧民增收致富

本项目不仅注重技术研发,更重视成果转化。通过培训和推广,将绿色病虫害防控技术传递给周边地区的农户,同时宣传国家草原生态环境保护政策。

图4.项目实施示范与推广现场

“我们组织了多次现场培训,教农户识别病虫害,学习绿色防控方法。”宝龙博士说。截至目前,项目已培训20农户,技术推广面积达到5000余亩。

经济效益是最有说服力的。采用绿色防控技术后,苜蓿草种植过程中的农药使用量减少了30%以上,每亩节约成本约150元,同时苜蓿草品质显著提升,收购价格提高了10%。

“以前每亩地光农药就要花200多元,现在不仅省了这笔钱,苜蓿草还能卖上好价钱。”合作社社员包大爷算起了经济账。

生态经济效益双丰收

项目的成功实施,实现了生态效益与经济效益的双赢。在生态方面,通过减少农药使用,保护了草原生态环境,维护了生物多样性;在经济方面,降低了种植成本,提高了苜蓿草品质和产量,直接增加了农牧民收入。

图5. 项目结项总结现场(合作单位负责人李热地与社员包大爷合影)

李热地总经理表示:“与赤峰学院的合作让我们尝到了科技兴农的甜头。未来我们将继续扩大绿色防控技术的应用规模,打造绿色有机苜蓿草品牌。”

赤峰学院百名博士下乡服务地方项目不仅为苜蓿草产业找到了绿色发展的新路径,也为高校科技成果转化和服务地方经济发展提供了成功范例。这条绿色防控之路,正引领着草原农牧业向着更加可持续的方向发展,为乡村振兴注入新的活力。

随着项目的深入推进,越来越多的农牧民加入到绿色种植的行列中。在这片希望的田野上,科技的力量正在书写着生态环境保护与农业高质量发展相得益彰的崭新篇章。